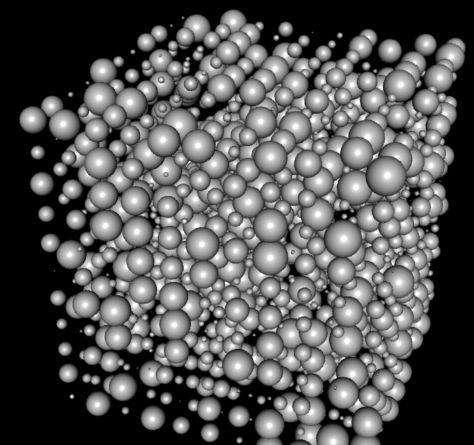

Procedural

- RenderMan

- by yuichirou yokomakura

- 2011.01.02 Sunday 11:13

PythonプログラムをRenderMan RIBで実行するテスト

RIBの出力:

RunProgram例:

ケッソン先生のサイト参考になります。ありがとうございます。

RIBの出力:

import sys

args = sys.stdin.readline()

while args:

values = args.split()

pixels = float(values[0])

rad = float(values[1])

print 'TransformBegin'

print 'Sphere %s %s %s 360' % (rad, -rad, rad)

print 'TransformEnd'

sys.stdout.write('\377')

sys.stdout.flush()

# read the next set of inputs

args = sys.stdin.readline()

RunProgram例:

Display "untitled" "framebuffer" "rgb"

Format 400 400 1

Projection "perspective" "fov" 30

ShadingRate 5

LightSource "distantlight" 1 "intensity" 1.5 "from" [0 0 0] "to" [0 0 1]

Translate 0 0 5

Rotate -30 1 0 0

Rotate 20 0 1 0

Scale 1 1 -1

WorldBegin

TransformBegin

Surface "plastic" "Ks" 0.6

Procedural "RunProgram" ["python pytest.py" "1.0"] [-1 1 -1 1 -1 1]

TransformEnd

WorldEndケッソン先生のサイト参考になります。ありがとうございます。

- -

- -